Une nation en formation : 1791-1840

Le début du XIXe siècle est une période importante au niveau du changement des mentalités. Il y eut d’abord l’établissement d’une Chambre d’Assemblée, puis les idées propagées par la Révolution française. Le développement industriel avec le commerce du bois prépare l’apparition du capitalisme pendant que la multiplication des collèges classiques permet l’émergence d’une nouvelle élite canadienne-française. Cependant, vers 1810, des malaises perturbent l’agriculture et la multiplication des épidémies suscite un état de crise sans précédent. Le curé de campagne voit son autorité remise en cause. Il subit les contre-coups du déclin de l’agriculture. Son pouvoir religieux et social est contesté par la nouvelle élite libérale canadienne-française formée par les médecins, les avocats, les notaires et les marchands. Durant tout le XVIIIe siècle, le curé avait partagé son pouvoir religieux et social uniquement avec la classe seigneuriale et demeurait un personnage important dans la communauté rurale.

Le curé est plus qu’un chef religieux. En effet, comme la religion déborde le domaine strictement religieux il a une grande influence sociale. Il s’occupe des pauvres et veille sur l’enseignement prodigué dans sa paroisse. L’enseignement n'est considéré que pour la formation d’une élite et la formation morale et religieuse des enfants. Le clergé, en général, craint la démocratisation d’un système d’enseignement accessible à tous. On investit plutôt dans l’aménagement des églises et des presbytères. La richesse des églises est perçue comme la vitalité du sentiment religieux d’une paroisse et constitue la fierté de cette dernière. À l’intérieur des fabriques, c’est le curé qui détient tous les pouvoirs. Il est donc important de comprendre le type de relations du curé avec le milieu ambiant c'est-à-dire avec les cultivateurs et les notables du lieu.

Le problème scolaire à travers les paroisses rurales du XIXe siècle

Murray, gouverneur du Canada, jugeait les Canadiens ignorants. En 1790, les 160 000 Canadiens disposent d’une quarantaine d’écoles pendant que les 10 000 anglophones en ont une vingtaine.

Les soeurs de la Congrégation Notre-Dame s’occupent de plusieurs écoles pour filles tandis que les récollets et les sulpiciens voient à l’enseignement des garçons.

D’autre part, certains laïcs fondent quelques écoles et font paraître des petites annonces dans le journal La Gazette pour recruter des élèves. Le séminaire de Québec, sortant de sa vocation initiale, qui était la formation de prêtres, accepte de jeunes gens qui désirent faire le cours classique. À Montréal, les sulpiciens fondent le Collège de Montréal.

Il y a toujours un manque de prêtres. La Révolution française viendra aider la cause. En effet, une quarantaine de membres du clergé français fuyant la Révolution viennent s’établir dans la colonie. Cette période met en évidence une Église ultramontaine, donc un catholicisme conservateur. Elle est surtout une Église nationale reflétant une société française rurale dont la mission principale est de répandre le catholicisme en Amérique du Nord. En ce qui concerne l'enseignement, elle administre seule les écoles paroissiales étroitement surveillées par les curés. L’Église assume de lourdes responsabilités dans les domaines de la santé, de l’assistance aux pauvres et de l’enseignement. Au début du XIXe siècle, la situation change. En économie, il y a une transformation de structure, le bois devenant une activité économique majeure et une crise agricole débute. Par contre, il devient difficile de faire une réforme agraire tant que les Canadiens sont illettrés. L’Église interprète la crise agricole comme une punition de Dieu. On incite les paroissiens à prier Dieu et se confesser.

D’autre part, l’introduction du système parlementaire incite certains dirigeants à se demander s’ils n’ont pas certaines responsabilités en matière d’éducation. Quelques-uns de ces laïcs revendiquent la séparation de l’État et de l’Église. Conscient de la montée du laïcisme et de l’apparition de nouvelles idées libérales, l’Église montre réticente, voire farouchement opposée, à toute démocratisation de l’enseignement.

L’intervention des autorités britanniques et les écoles primaaires

L’intervention du gouvernement se justifie. L’Église a négligé l’enseignement primaire. Plusieurs dirigeants anglais voient la nécessité d’établir des écoles. Ces faits vont amener le gouvernement à développer un système d’enseignement public unifié. Pour sa part, l’Église favorise la formation de deux systèmes scolaires : l’un protestant, l’autre catholique. Elle peut même construire ses propres écoles avec le revenu des fabriques.

Au début du régime anglais, il n’y a pas de politique pour l’enseignement du primaire.Comme sous le régime français des instituteurs circulent d’une paroisse à l’autre et en quelques semaines montrent aux enfants des connaissances de base en lecture, écriture et calcul. Des filles de seigneurs et de marchands pouvaient fréquenter le couvent des ursulines et les soeurs de la Congrégation. On calculait à l’époque qu’à peine 25 personnes, comprenant plus d’hommes que de femmes, savaient lire dans chaque paroisse. La première institution scolaire est l’Institution royale en 1801. Cette loi n’eut pas grand succès, car elle était assujettie à l’approbation de la majorité des paroissiens. Vers 1802, il n’y a que 37 écoles subventionnées par l’État dont moins de la moitié est francophone. L’évolution fut longue, car il faut attendre 1824 pour l’adoption d’une nouvelle loi sur les écoles de fabrique. Cette loi permettait la formation d’écoles à raison d'une par 200 familles. Les fabriques pouvaient y affecter un quart de leurs revenus qui demeuraient sous la dépendance absolue de l’évêque. C’est ainsi qu’en cinq ans toutes les paroisses qui n’avaient pas d’écoles en fondent une. Il n’y avait aucune subvention de l’État pour ces écoles qui étaient considérées comme des écoles privées. Cependant, les écoles royales étaient subventionnées et se développaient surtout chez les protestants. Mgr Lartigue, évêque auxiliaire à Montréal, résiste aux nombreuses tentatives du gouverneur de prendre possession du système des écoles publiques chez les catholiques par crainte pour la religion catholique et la langue française, les deux étant intimement liées.

En 1829, un nouveau type d’écoles apparaît, les écoles de syndics. Les contribuables élisaient des syndics chargés d’administrer des écoles publiques. Le curé était le visiteur officiel de l’école de la paroisse. Pour aider au développement du système scolaire, l’État accorde des subventions. En 1830, on compte 752 écoles de syndics.

L’âge de l’entrée à l’école se situait de 6 et 12 ans. On enseignait le catéchisme le samedi après-midi. Le dimanche, les écoliers assistaient aux offices religieux sous la surveillance des maîtres.

Mgr Lartigue était mécontent de cette loi, car il lui semblait que le contrôle des écoles échappait au clergé au profit des laïcs. En revanche, Papineau a des idées avant-gardistes et propose un système d’éducation nationale et universelle. Il désirait que l’école devienne un centre de diffusion du libéralisme et du nouveau nationalisme. Mgr Lartigue s’oppose fortement à un tel système, l’obligation parentale devant se limiter à enseigner la religion, une bonne morale et l’instruction nécessaire pour apprendre un bon métier.

L’Église craignant une mainmise de l’État sur les écoles refuse tout contrôle, ce qui amène la fin des subventions des écoles de syndics en 1836. Les 1200 écoles érigées en moins de sept ans sont sérieusement menacées. Le système des écoles de syndics s’écroule et les écoles ferment les unes après les autres.

En 1836, la Loi des écoles d’assemblée n’est pas renouvelée. Déjà, certains professionnels et petits marchands luttent pour que l’Église conserve le monopole de l’enseignement. Mgr Lartigue demande au Conseil d’abroger la loi de 1829, ce qui est fait peu de temps après. Cette victoire pour l’Église s’accompagne par la multiplication des écoles de fabriques.

Les efforts de L’Église pour le contrôle de l’enseignement

Pour leur part, les curés de campagne ne voient pas tous la nécessité de multiplier les écoles de fabriques. Certains curés préfèrent solliciter des subventions plutôt que d’ériger à leurs frais ce type d’écoles. D’autres cèdent des terrains pour la construction des écoles, mais ne veulent pas affecter les revenus de la fabrique à la construction d’écoles. Mgr Lartigue semonce les curés récalcitrants. Mais comment convaincre les curés de leur mission d’enseignement? Ils sont déjà multifonctionnels, s’occupant d’administrer la fabrique, de la tenue des registres et de la perception de la dîme. Là, où il n’y a pas de notaires, ils reçoivent les testaments, passent des contrats de vente et rédigent des procès-verbaux. Ils doivent en plus fournir assistance aux pauvres. D’ailleurs, les curés réalisent qu’une population trop éduquée peut mettre la religion en péril. Ils

voient également à ce que le petit catéchisme soit enseigné. Souvent, les curés sont davantage préoccupés de l’entretien des édifices religieux et des presbytères. Il existe un climat de compétition entre les curés des paroisses d’une région et ils se laissent aller à des dépenses somptuaires pour leurs églises dont ils tirent une grande fierté. Une grande partie des avoirs des paroisses est utilisée à des fins d’entretien et de décorations.

Au XIXe siècle, les curés se limitent souvent à faire instruire quelques fils de paysans particulièrement doués. Leurs activités demeurent essentiellement administratives. Mgr Lartigue insiste pour qu’ils investissent dans les écoles de fabriques « des dépenses pour cet objet (école) doivent même paraître plus urgentes à vos yeux que la décoration des églises...». Le manque d’intérêt pour la construction d’écoles s’explique aussi par la baisse des revenus causée par la crise générale de l’agriculture. L’attitude ferme de Mgr Plessis sur les écoles de fabriques incite le Conseil législatif à voter la Loi des fabriques en 1824, la base de notre système d’enseignement pour plus d’un siècle et demi.

Un système confessionnel et linguistique

En 1838, le gouvernement semble vouloir s’emparer de l’éducation. On parle alors de deux bureaux: l’un pour les catholiques, l’autre pour les protestants. Mgr Lartigue n’y est pas opposé, mais pour autant que le clergé administre l’enseignement : choix des instituteurs et des manuels scolaires. Le gouvernement revient avec l’idée d’instaurer une éducation générale sans religion. Avec l’Union des deux Canadas, toutes les anciennes lois sont abrogées. Les protestants autant que les catholiques tiennent à la responsabilité totale de l’éducation religieuse sur les enfants.

Une nouvelle loi est adoptée en 1841. Il s’agit d’un système d’éducation publique qui respecte la population locale. Au Canada-Est, la majorité étant catholique et francophone, il en est de même des écoles. Un surintendant administre les fonds des écoles primaires. Les commissions scolaires sont instaurées ainsi qu’une taxe foncière. Ce système permettait à la minorité protestante du Canada-Est d’avoir son propre système d’éducation. Cette loi prévaudra pendant plus d’un siècle jusqu’aux réformes des années 1960.

Le clergé réagit violemment lorsqu’on tente d’apporter des changements dans l’organisation des fabriques. Jusqu’au XIXe siècle, seuls le curé et les marguilliers veillaient à l’administration des biens et revenus de la fabrique. Les marguilliers étaient élus lors d’une assemblée en présence du curé et des anciens marguilliers, l’ensemble des paroissiens étant exclu. Les autres paroissiens n'étaient admis qu'aux assemblées où l’on décidait de la construction ou réparation d’une église ou d’un presbytère.

Papineau propose que les notables soient admis aux assemblées. On veut diminuer l’influence de l’Église en soumettant les dépenses de la fabrique au contrôle de tous les propriétaires de la paroisse. De plus, les propriétaires auront droit de vote pour l’élection de nouveaux marguilliers.

En effet, la chute de la production du blé affecte les revenus des propriétaires terriens et parconséquent ceux de la fabrique. Plusieurs paroisses sont plongées dans la misère. Les curés sont confrontés à de graves problèmes. Dans ce contexte, il est difficile de penser à la construction ou l’embellissement d’église. Les curés sont effrayés et inquiets de la quasi-révolte des paroissiens dans plusieurs paroisses.

À cela s’ajoute l’influence d’une nouvelle élite : le notaire, le médecin et le petit marchand. Ces nouveaux leaders cherchent à s’imposer dans l’administration de la fabrique.

Ils informent les habitants de leurs droits. Dans les assemblées paroissiales, ils provoquent des conflits au sujet de l’élection des syndics, l’emplacement des églises, la construction d’un presbytère, etc. Ils exigent de voir l’état des recettes et des dépenses de la fabrique. Quelquefois, les conflits ont des motifs bénins comme la répartition des bancs. À partir de 1825, on veut enlever aux curés le contrôle des registres de l’état civil. S’appuyant sur de multiples pétitions, on propose que la tenue des registres soit faite par des officiers municipaux. Une loi sur la réforme des fabriques est présentée. Elle suscite de la division et est rejetée par le Conseil législatif en 1831.

Les curés et l’administration des fabriques

Souvent, les curés font des manoeuvres douteuses des fonds paroissiaux. Ils emploient les fonds de la fabrique pour l’achat de tableaux, de lustres et d’objets de culte. Même l’évêque constate des anomalies lors de ses visites pastorales.

Au début du XIXe siècle, les curés continuent de vouloir jouer le rôle le plus important dans la fabrique. Ils se rendent compte rapidement que leurs privilèges sont menacés. Ils sentent la nécessité d’une action énergique en faisant plusieurs interventions publiques pour conserver leurs prérogatives. La hiérarchie leur vient en aide. Plusieurs curés s’organisent entre eux pour mieux combattre l’action des laïcs. Enfin, l’Église a gain de cause et conserve pour longtemps sa mainmise sur l’administration des fabriques.

La montée du nationalisme et l’Église

La montée du nationalisme porte atteinte au prestige des curés et au clergé. Attaché à la monarchie de droit divin et surtout très reconnaissant envers le gouvernement des privilèges qu’il a pu conserver, le clergé demeure hostile à la contestation libérale. En temps de crise, le curé est le consolateur de l’habitant, confesse et multiplie les communions. Il adresse parfois de sévères réprimandes à ses paroissiens. C’est le règne de la crainte. Les habitants prennent peur et se soumettent à l’autorité du curé et de l’Église qu’il représente.

Réduite à la misère, une minorité de paysans hostile à certains curés s’attaque à quelques institutions comme la dîme. Il y a une méfiance du clergé envers les députés canadiens-français. Dans quelques paroisses, les paysans refusent de payer la dîme. Les curés contre-attaquent en les actionnant.

Les élites locales et la montée du nationalisme

Le médecin, le notaire et le petit marchand qui s’étaient opposés au curé sur l’administration de la fabrique collaborent avec les députés à la formation d’un parti national, soit le Parti patriote en 1828. Les mauvaises récoltes et la rareté des terres ne sont pas les seuls facteurs qui alimentent le nationalisme. Le milieu rural éprouve de la rancune contre la bourgeoisie anglaise qui s’accapare des terres et des postes dans l’administration publique. Le peuple s’oppose à l’immigration massive irlandaise qui apporte le choléra dans les villes et les campagnes.Cette élite se dresse contre la hiérarchie de l’Église et du conquérant ainsi qu’aux idées de liberté et d’égalité. À partir de 1830, la pensée de s’opposer aux autorités anglaises prend de plus en plus d’importance. Cette opposition se manifeste surtout dans la région de Montréal. Là où l’élite locale s’organise, les curés de plaignent de perdre leur influence.

Le clergé pénètre avec réticence dans l’aventure nationaliste. Dans la majorité des cas, il désapprouve les agissements de l’élite. Il s’oppose en général aux idées républicaines du parti patriote. Il exalte le plus souvent la soumission au gouvernement établi et rappelle l’idée du péché et ses dangers auxquels on s’expose en se soulevant contre son souverain. Cependant, le clergé local n’est pas hostile à certains concepts nationalistes. Les préoccupations du clergé local sont différentes de la hiérarchie ecclésiastique. En effet, à partir du XVIIIe siècle le clergé est recruté sur place. Il y a désormais un sentiment d’appartenance à une Église locale.

L’échec des insurrections de 1837-38.

À ce stade-ci, il est important d’étudier quelques évènements politiques importants qui se produisirent au Canada, afin de mieux comprendre le rôle de l’Église durant cette période cruciale de notre histoire.

Le mécontentement de la population se fait devant la faiblesse de l’agriculture. Les mauvaises récoltes et l’épuisement des sols forcent plusieurs habitants canadiens-français à quitter les seigneuries. La province, qui exportait auparavant vers les États-Unis, doit maintenant importer des denrées.

La population du Bas-Canada est de 655 400 habitants en 1841 contre 456 000 pour le Haut-Canada. Les Canadiens français sont toujours majoritaires, mais à partir, de 1850, l’immigration en provenance des îles britanniques s’intensifie. La famine qui sévit en Grande-Bretagne incite plusieurs à émigrer en Amérique du Nord.

Ces nouveaux immigrants ne sont pas fortunés et deviennent bûcherons, débardeurs, etc. Les autorités britanniques encouragent fortement cette immigration dans le but d’assimiler les Canadiens français.

La nouvelle bourgeoisie canadienne-française composée de notaires, de médecins et de marchands se pose en défenseur des francophones. Un nouveau groupe social apparaît, celui des ouvriers de la nouvelle industrie du bois.

La population est en général mécontente parce qu'aux raisons sociales et économiques s’ajoutent des causes politiques majeures. Le Parti canadien, qui représente les intérêts des Canadiens français, s’oppose aux membres du British Party, qui défendent les intérêts des marchands anglais.

Les revenus du gouverneur (douanes, amendes, permis) sont insuffisants pour payer ses dépenses, tandis que ceux votés par la Chambre d’assemblée sont plus importants. La Chambre est prête à payer les dépenses du gouverneur pour autant qu’elle puisse les contrôler. Ce dernier refuse de rendre compte à la Chambre et lui demande plutôt de voter les subsides en bloc. Une crise s'en suit. En 1822, les membres du British Party demandent à l’Angleterre d’unir les deux colonies et de forcer l’assimilation du groupe francophone. Papineau, un des chefs du Parti canadien, s’oppose fortement à cette union. Les chefs politiques canadiens réclament la responsabilité ministérielle c'est-à-dire que les membres du Conseil exécutif viennent de l’Assemblée et qu'ils doivent avoir l’appui de la majorité.

En 1834, les membres du Parti canadien réclament dans les 92 résolutions, qu’ils font parvenir à Londres, plusieurs pouvoirs politiques :

— l’élection du Conseil législatif (équivalent du sénat, ses membres sont nommés par le gouverneur)

— la responsabilité ministérielle

— l’accessibilité des postes administratifs aux francophones.

Pour le Haut-Canada, les problèmes sont similaires et le mécontentement aussi palpable. Londres répond par les résolutions Russell qui rejettent la plupart des demandes des Canadiens français en permettent même au gouverneur de puiser dans les revenus de l’Assemblée sans son autorisation.

Aux élections, les révolutionnaires font élire 77 candidats sur 88. Devant ces faits, la rébellion éclate. Ce conflit armé unique dans notre histoire n’en fut pas un seulement au niveau ethnique. En effet, on luttait également pour des droits politiques contre les fonctionnaires et les marchands anglais. C’est la frustration devant le traitement fait aux élus qui déclenche la révolte. Papineau dans le Bas-Canada et Mackenzie dans le Haut-Canada reçurent tous deux l’appui de la population.

Le clergé d’abord discret se range rapidement du côté des autorités lorsque la bagarre éclate. Les chefs patriotes organisent des assemblées publiques pour répandre la révolte économique. Papineau est rapidement dépassé par les évènements et ne voit pas l’agitation qu’il prêche se changer en violence. L’État et l’Église essaient de prendre des mesures pour arrêter l’agitation, mais sans succès. Mgr Lartigue, évêque de Montréal, avise son clergé « qu’il n’est jamais permis de se révolter contre l’autorité légitime et qu’ils ne doivent point absoudre dans le tribunal de la pénitence quiconque enseigne que l’on peut se révolter contre les autorités ».

Au lendemain de l’assemblée de Saint-Charles, Mgr Lartigue publie une lettre pastorale pour éloigner le danger d’une guerre civile où il déclare « ne vous laissez donc pas séduire si quelqu’un voulait vous engager à la rébellion contre le gouvernement ». Son intervention est accueillie avec colère par des manifestations populaires et des articles anticléricaux. En décembre, Mgr Signay, évêque de Québec, condamne également le recours à la révolte. Une fois celle-ci amorcée, l’ensemble des curés se prononce contre la rébellion. Mgr Lartigue ordonne même au clergé de refuser les sacrements et la sépulture chrétienne aux rebelles impénitents. L’évêque de Montréal engage son clergé à signer une pétition à la reine et au parlement britannique pour condamner le soulèvement et se prononcer contre l’union du Haut-Canada et du Bas-Canada et la perte des droits et privilèges des Canadiens français. Cette pétition soulève la colère dans la population.

Un second soulèvement dans les deux Canadas

Nelson un chef des patriotes organise une société secrète, les Frères Chasseurs dont le but est d’envahir le Canada à partir des États-Unis et obtenir ainsi l’indépendance. Mais les Frères Chasseurs ne suscitent pas beaucoup d’enthousiasme dans la population. La révolte commence le 3 novembre 1838. Nelson s’établit à Napierville avec 2000 patriotes mal armés qui ne peuvent résister à l’armée anglaise commandée par Colborne, surnommé le vieux brûlot à cause des villages incendiés sur ses ordres. L’armée des patriotes est définitivement vaincue le 9 novembre 1838 et 99 patriotes sont condamnés à la pendaison dont 12 seront en fin de compte exécutés, 58 seront déportés en Australie, 2 bannis et 27 libérés sous caution. Les meneurs de la rébellion s’en tirent assez bien et occuperont plus tard des postes importants dans la colonie. Papineau s’embarque pour la France d’où il ne reviendra que plusieurs années plus tard.

Pour régler la situation, les autorités britanniques reprennent certains éléments du rapport Durham (nommé gouverneur général et enquêteur après la première rébellion de 1837). Dans son rapport, deux propositions se dégagent :

— L’Union de deux Canadas allait mettre finalement les francophones en minorité, d’où une assimilation plus rapide de la population.

— La responsabilité ministérielle

Cependant, Londres impose l’union sans la responsabilité ministérielle. Au Bas-Canada, cette union fut mal accueillie tandis qu'au Haut-Canada la réaction est plus mitigée. Le nationalisme proposé par l’élite locale va mener tout droit à la révolte armée. Seulement quelques membres du clergé vont appuyer les patriotes dont certains curés vont accorder un appui tantôt aux patriotes, tantôt aux autorités anglaises. La fermeté de Mgr Lartigue face à la rébellion va donner plus de poids aux curés. En effet, l’évêque demande aux curés de refuser la sépulture à toute personne qui a combattu. Généralement, l’intervention des curés aura pour effet de calmer la population. L'opposition du clergé est donc vigoureuse du début à la fin du conflit, car il a peur de perdre ses privilèges.

Ce dernier joue donc un rôle important dans l’échec des rébellions. Il faut quand même tempérer l’influence du clergé en n’oubliant pas que plus de 5000 paysans se soulevèrent en 1837 et un plus grand nombre l’année suivante. Il y a donc lieu de penser que l’influence de l’Église, si elle est importante, a quand même ses limites.

Ces évènements politiques apportent de profonds changements dans la société du Bas-Canada. Ainsi, la petite bourgeoisie francophone, qui avait dirigé les rébellions de 1837 et 1838, perd tout son pouvoir laissant toute la place à l’Église. Ces défaites s’imprègnent dans le subconscient des francophones. Habilement exploités par l’Église, ces sentiments de culpabilité et de défaitisme font désormais partie de nos gênes culturels. Un sentiment populaire s’installe selon lequel nous sommes nés pour un petit pain.

L’Église en action durant la période de 1760-1840

De Montréal, M. Montgolfier envoie une supplique en 1783 à Londres dans laquelle, il demande la création d’un diocèse, à cause de la croissance rapide de la population de Montréal et la longue distance entre Montréal et la ville épiscopale de Québec. En 1790, il y a une forte tension entre l’évêque de Québec, Mgr Hubert et son coadjuteur, Mgr Bailly de Messein, qui était également curé de Saint-Ours.

Une autre querelle surgit entre les deux évêques au sujet de l’établissement d’une première université à Québec, projet jugé prématuré par l’évêque de Québec.

La mort subite du coadjuteur relance le projet d'un nouveau diocèse pour Montréal. Le nouveau coadjuteur est le curé de Longueuil, ce qui assure la présence d’un évêque dans la région de Montréal sans la création d’un nouveau diocèse. Deux obstacles se dressent pour la formation de nouveaux diocèses : le manque de moyens financiers et surtout l’opposition des autorités britanniques.

Mgr Plessis établit une nouvelle stratégie par la nomination d’évêques auxiliaires pour différentes régions du Canada. Rome accepte le projet de nomination d’évêques auxiliaires avec une large autonomie dite in partibus infidelium. C’est ainsi que des évêques sont nommés à Kingston et Charlottetown. Ce sont des évêques irlandais, écossais ou anglais qui sont favorisés en premier lieu au détriment d’évêques canadiens. L’évêque de Québec reçoit le titre d’archevêque du pape Pie VII sans que les autorités britanniques en soient d’abord informées, ce que regrette Mgr Plessis. Les autorités britanniques acceptent finalement la nomination d’évêques auxiliaires : Mgr Lartigue à Montréal et Mgr Provencher dans le Nord-Ouest. De cette manière, Mgr Plessis réussit à assurer une meilleure répartition épiscopale dans son vaste diocèse.

Le diocèse de Québec est réduit au Bas-Canada et au Nord-Ouest, mais est toujours très étendu. Le gouvernement britannique s’oppose toujours à la demande de Mgr Lartigue pour la formation d’un diocèse à Montréal, car le gouverneur a une antipathie contre lui et sa famille (apparenté à la famille Papineau et à Denis-Benjamin Viger). Malgré tout, Mgr Lartigue exerce en pratique les fonctions d’un évêque titulaire, et ce, au grand dam du gouverneur. Il persévère et continue sa lutte autant à Londres qu’à Rome pour obtenir le titre d’évêque.

Une supplique est signée à nouveau par le clergé et l’évêque de Québec rappelant que le district de Montréal compte 230 000 catholiques et 96 paroisses. Le 21 mars 1836, Rome répond affirmativement par l’intermédiaire de la Congrégation de la Propagation de la foi. Le gouverneur ne met plus d’obstacle et, le 8 septembre de la même année, Mgr Lartigue prend possession de son siège épiscopal et prête serment de fidélité au roi le 29 septembre suivant. Les efforts se poursuivent pour la formation d’une province ecclésiastique qui aurait l’évêque de Québec comme archevêque. Après plusieurs années de lutte à cette fin et les troubles de 1837-1838, Mgr Lartigue meurt le 19 avril 1840. Mgr Signay, évêque de Québec, reçoit les insignes du pallium comme archevêque de Québec le 24 novembre 1844. Cette nouvelle entité de l’Église canadienne permet de solidifier son rôle et son influence. En 1852, l’Université Laval est fondée et l’Église voit son rôle se confirmer dans tous les domaines de la vie sociale.

Les séminaires lieux de recrutement

Vers 1760, il y a 196 prêtres pour 70 000 catholiques. La moyenne d’un prêtre par 350 habitants est la meilleure jamais enregistrée au Canada et ne dura pas longtemps. En effet, après la conquête plusieurs prêtres français retournent en France. La période de 1760-1830 n’est pas marquée par la domination du clergé. Ce dernier est formé surtout d'un clergé séculier. Le petit nombre d’ordinations, l’augmentation ainsi que l’éparpillement de la population forcent l’évêque à nommer un curé pour deux paroisses. Vers 1830, on a un prêtre pour 1800 habitants.

Lorsque Mgr Plessis devient évêque, en 1806, il ne peut s'appuyer que sur 187 prêtres et beaucoup de curés meurent à la tâche. Malgré quelques permissions accordées pour la venue de prêtres français, les autorités britanniques mettent souvent des bâtons dans les roues pour empêcher l’immigration de prêtres étrangers. En dépit de la crise engendrée par un manque de prêtres, Mgr Lartigue ne favorise pas la venue de sulpiciens à cause des rapports tendus avec eux. L’attitude des autorités britanniques oblige les Canadiens à favoriser les vocations locales. C’est aussi ce qui provoqua la fondation de nouveaux séminaires à travers le Québec : séminaire de Nicolet (1803), Saint-Hyacinthe (1811), Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1829), etc. Ceci fut fait dans le but premier de former de nouvelles vocations, mais assura malgré tout l’instruction d’une nouvelle élite et la survivance d’une nation.

Les séminaristes de l’époque vivaient avec des règlements sévères. Le fondement de ces règlements resta en vigueur jusqu'en 1960. Uniforme, exercices spirituels nombreux, messes et punitions en cas de manquement étaient au programme. Le corps professoral de plusieurs de ces institutions fonctionnait de peine et de misère. Les prêtres-professeurs ne restaient pas longtemps dans l’enseignement, les évêques en ayant besoin pour les nombreuses cures libres de leurs diocèses. À long terme, l’effort de l’Église donna des fruits. L’Église catholique s'assurait un clergé natif d'ici. Peu de futurs prêtres demeuraient plus de deux ans au Grand séminaire. Devant le manque flagrant de membres du clergé, les séminaristes étaient recrutés comme régents, c’est-à-dire comme professeurs ou maîtres de discipline, après à peine deux ans d'étude. Les autres allaient dans les paroisses où les évêques s’attendaient à les voir étudier la théologie au moins deux heures par jour.

Plusieurs anciens séminaristes servaient de maître d’écoles, de sacristains et d’assistants pour l’enseignement du catéchisme. Les évêques éprouvaient souvent la tentation d’ordonner des séminaristes qui n’ont que deux ans de tonsure et cela à leur détriment.

Fait particulier, à l’occasion du sous-diaconat l’évêque vérifiait si le candidat jouissait d’un titre ecclésiastique qui lui garantissait, sa vie durant, un revenu minimal. Un titre était un acte juridique par lequel un parent s’engageait à lui verser une rente annuelle. La plupart du temps, ce titre était assigné à un lot, une terre ou une hypothèque sur une maison. Les curés reçoivent un code de vie assez strict : la visite aux parents, surtout s’ils demeuraient assez loin, nécessitait la permission de l’évêque.

Un prêtre ne s’achetait ni instrument de musique, ni jeu d’échecs sans la permission de son évêque. Le vicaire se levait tôt : 5h00 l’été et 6h00 l’hiver. Puis, c’est la méditation, la lecture du bréviaire et la messe du jour. En après-midi, il récitait les vêpres et les complies. Ils devait faire l’étude de la théologie morale. Après le souper, une heure de délassement avec le curé et c'était le retour à sa chambre pour étudier et prier. De plus, aucune rencontre avec une ou des femmes n'était permise. Ce genre de vie monacale durait jusqu’à la première cure, c’est-à-dire trois ou quatre ans après l’ordination.

Après la Conquête, les Canadiens n'étaient plus tenus de payer la dîme. Cependant, la majorité d’entre eux continuèrent à payer 1/26e des grains produits. Après 1774, la dîme redevint obligatoire civilement. Les curés essayaient autant que possible de ne pas recourir aux tribunaux pour les dîmes impayées. Mgr Plessis demanda aux curés de ne pas refuser les sacrements à ceux qui sont en défaut de payement. La dîme ne servait pas seulement pour les besoins du curé, mais également pour les malades, les pauvres et l’éducation. Dans les villes, la dîme devait être payée en argent avant la fin du temps pascal. En général, les pasteurs vivaient au diapason de la population qu’ils desservaient.

Comportement de certains ecclésiastiques.

L’évêque intervenait également pour les prêtres trop mondains qui participaient aux bals et aux danses. Qu’arrivait-il à un prêtre qui avait succombé à la luxure? Il devait vivre chez un curé selon les règles des vicaires. Il pouvait reprendre graduellement l’exercice de ses fonctions. Une autre préoccupation des évêques est la présence des femmes dans les presbytères. On appliqua en général la règle suivante : une dame de plus de quarante ans pouvait demeurer seule avec le curé.

Une dame plus jeune, parente du curé au premier ou deuxième degré, pouvait également demeurée avec le curé.

Les nominations et les difficultés avec les autorités anglaises

Comme nous l’avons vu, dès le début du régime britannique le gouverneur se rendit compte que pour s’assurer la soumission des curés il fallait les contrôler. Mais devant l’opposition farouche de Mgr Briand, évêque de Québec, il trouva un compromis : l’évêque soumettrait annuellement au gouverneur la liste des nouvelles nominations. Dans les faits, cette liste ne devint qu’une simple formalité.

Les gouverneurs revinrent plusieurs fois avec des projets pour s’assurer la main mise sur les membres du clergé catholique. L’avocat général Sewell propose la nomination par le gouverneur de curés inamovibles qui recevraient une commission royale et un traitement de l’État. L’évêque ne voulait pas d’un salaire assuré par l’État pour les membres du clergé. En effet, il y voyait un danger certain d’un contrôle du gouvernement dans les affaires intérieures de l’Église.

C’est l’évêque qui nommait sans les consulter les curés à tel ou tel endroit. Les critères de nomination étaient pratiques. On regardait l’ancienneté des vicaires, la capacité de payer d’une paroisse et le temps passé dans une même paroisse. Plus de la moitié des curés passaient au moins dix ans dans une même paroisse. Les prêtres les plus expérimentés étaient nommés dans les paroisses plus importantes. Les curés arrivaient dans leurs nouveaux postes en début d’octobre avec la Saint-Michel, après avoir reçu quelques semaines auparavant une lettre leur indiquant leurs nouvelles paroisses.

Les démissions arrivaient en raison de l’âge ou de la maladie. L’existence d’une caisse ecclésiastique permettait aux prêtres démissionnaires de recevoir une petite pension. Il arrivait que des curés plus méritants puissent recevoir, leur vie durant, un tiers de la dîme de la paroisse qu’ils quittaient.

Le cadre de vie des catholiques est la paroisse. Cette institution s’est répandue depuis le Haut Moyen-Âge. En ce qui nous concerne, c’est le modèle français qui s’implante ici.

La paroisse joue un rôle essentiel en Nouvelle-France et plus tard au Canada, car c’est le seul lieu communautaire. Les municipalités n’existant pas, la paroisse devient le centre de la vie de communauté. Les trois personnages qui assurent son fonctionnement sont : le curé, le seigneur et le capitaine de milice.

Selon les autorités britanniques, le droit d’ériger une paroisse relève uniquement de l’autorité civile. Mgr Plessis, qui se heurte aux vindicatives des autorités britanniques, change sa stratégie en ouvrant des « missions ». Inévitablement, ces missions deviennent les unes après les autres des paroisses, mais pas au sens légal. En 1824, les autorités britanniques se montrent plus favorables. C’est ainsi que Mgr Plessis et Mgr Lartigue veulent faire ériger civilement toutes les paroisses qu'ils ont instituées. Après de multiples délais, ce n’est que plusieurs années plus tard que la loi est finalement sanctionnée par Londres (en 1831). Comme dans toutes les démarches concernant la reconnaissance du fait catholique au Canada, c’est la politique des petits pas qui est appliquée et c’est à la ténacité des évêques qui se sont succédé tant à Québec qu’à Montréal qu’on doit la reconnaissance de la religion catholique et, indirectement, le fait français, les deux étant intimement liés. Au bout du compte, les décrets ecclésiastiques d’érection des paroisses furent simplement ratifiés, l’État se rendant ainsi à l’évidence.

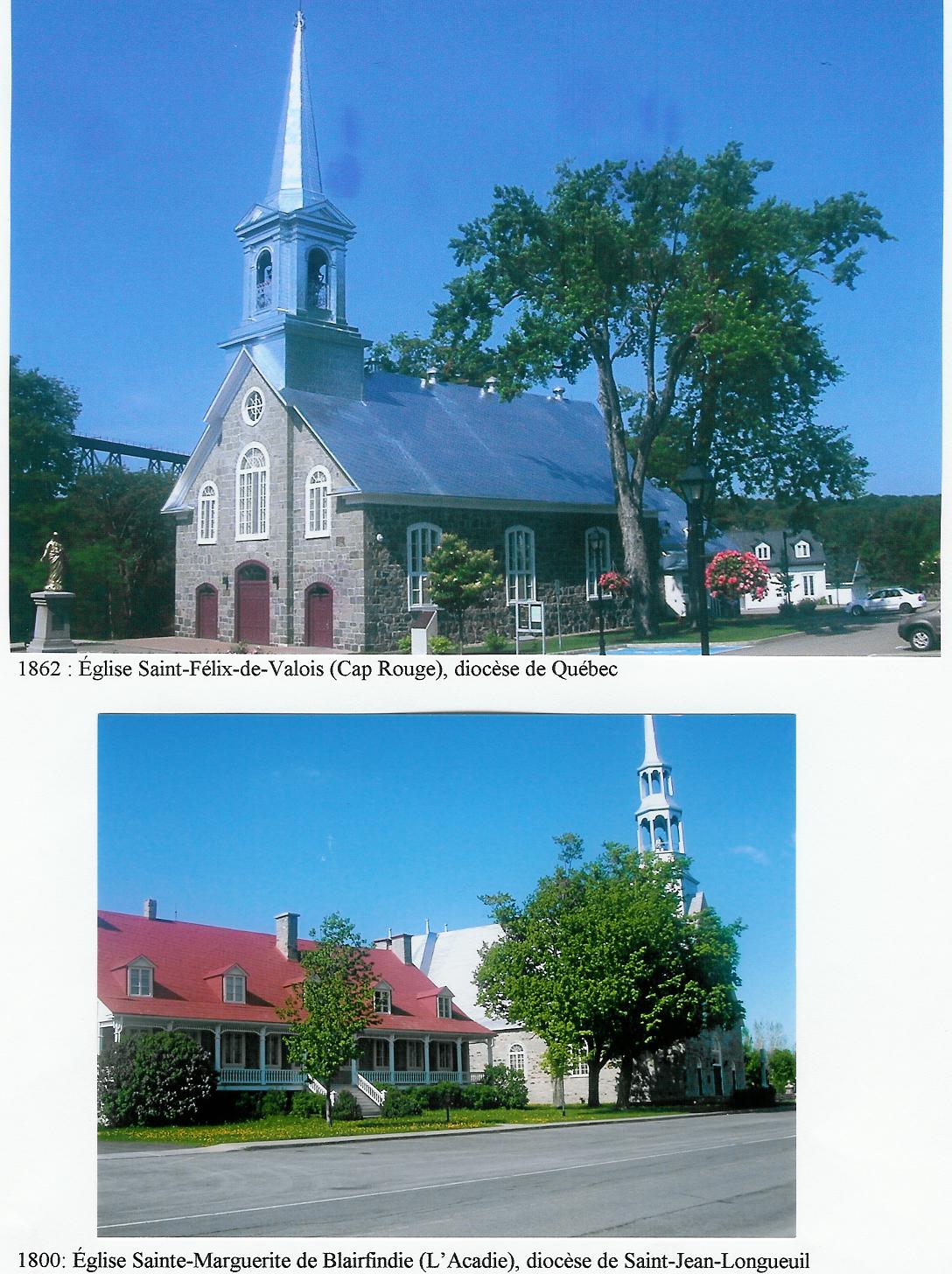

La construction était souvent sujette à de vives contestations surtout à propos du lieu de construction de l’édifice. L’évêque proposait aux fidèles la patience et la modération dans leurs discussions. Mais une fois la décision prise et l’église construite, tous les fidèles devaient se rallier. Le mode de paiement utilisé habituellement par les syndics responsables de la construction d’une église obligeait chacun à payer selon la superficie de son terrain, mais on ne pouvait demander aucun argent avant que les plans soient soumis au gouverneur et que le tout fut enfin homologué par le Conseil exécutif. Les propriétés hypothéquées par une répartition entraînaient en cas de vente l’obligation d’en poursuivre le paiement.

À partir de 1825, les orgues apparaissent dans les églises. Une manufacture d’orgues s’établit à Montréal, vers la même période. Casavant ouvre la sienne en 1839. Les ornements d’église viennent d’Europe, de France ou de Londres.

Certains se plaignent du faste des temples catholiques et des presbytères souvent assimilés à des manoirs, alors qu’il n’y a pas d’écoles dans 90 % des paroisses. En fait, une nouvelle époque commence au milieu du XIXe siècle, celle de l’Église triomphante et ultramontaine.

Les évêques exigeaient un presbytère décent. Les paroisses qui n’offraient pas un logement convenable pour le curé se voyaient menacer de perdre leur pasteur. Les environs de l’église incluaient des abris pour les chevaux, ce qui permettaient aux gens de rester plus longtemps aux vêpres ou à la salle paroissiale. Le terrain de la fabrique servait également aux encans le dimanche après la messe dominicale.

Cette tradition venue de France demeura dans certaines régions du Québec jusqu’au milieu du XXe siècle. Généralement, on faisait passer la vente des bancs par la criée. On mettait en vente tout banc impayé. À la mort du dernier parent, les enfants avaient priorité pour l’achat d’un banc familial. Dans plusieurs fabriques, il était défendu à un chef de famille d’avoir plus d’un banc. Dans certaines paroisses où ce règlement n’existait pas, quelques individus achetaient plusieurs bancs qu’ils louaient par la suite avec profit. L’augmentation de la population occasionna la rareté des bancs et la hausse de leur prix. La paroisse était profondément enracinée dans les moeurs des Canadiens. Le passage au régime anglais changea peu de chose.

L’implication de l’Église dans la vie sociale des Canadiens français :

Les professeurs :

Plusieurs professeurs étaient de futurs prêtres endettés ou d’anciens séminaristes. Un instituteur portait sur lui un certificat de bonnes moeurs signé par le curé. Il était souvent engagé, non seulement comme professeur, mais aussi comme premier chantre et comme catéchiste pour le dimanche. Il devait être célibataire. À cette époque, les communautés religieuses rendaient des services limités. Il y avait des ursulines à Québec et Trois-Rivières et les soeurs de la congrégation de Notre-Dame à Montréal.

Les frères enseignants :

Des premières tentatives pour faire venir les frères des Écoles chrétiennes échouèrent pour différentes raisons, dont le refus des autorités britanniques de laisser entrer des étrangers. Les frères des Écoles chrétiennes arrivèrent à la fin de novembre 1837. C’était un début. En effet, plusieurs communautés religieuses vinrent s’établir au Canada dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Les écoles normales :

À partir de 1835, les autorités s’intéressent à la fondation d’écoles normales. Mgr Lartigue craignait la formation d’une seule école normale pour les religions protestantes et anglaises. Il propose la fondation de quatre écoles normales : deux à Montréal et deux à Québec. Ainsi, chacune de ces villes aurait une école normale catholique et une protestante. Une nouvelle loi est votée en mars 1836 et la formation débute en juillet 1837.

Problèmes de mixité :

Il est strictement défendu par les évêques d’autoriser les enfants des deux sexes dans une même école, ou pire encore, d’autoriser l’enseignement à des filles par un homme.On proclamait qu’il y avait danger pour les bonnes moeurs dans de telles écoles. Mais par contre, une femme âgée de plus de 40 ans pouvait enseigner aux garçons. Cependant, de nombreuses écoles privées protestantes s’ouvrent, attirant des élèves français et catholiques. Ceci provoque de vives tensions entre les curés et les parents. Mgr Lartigue conseille aux curés où une telle pratique se fait d’employer tous les moyens, allant même jusqu’au refus des sacrements, pour empêcher que les parents catholiques confient leurs enfants à des maîtres protestants.

La vision de l’école telle que proposée par Mgr Lartigue se concrétise vers 1840. Il réussit à faire partager son idée de la nécessité d’une école catholique où la morale et le catéchisme sont bien enseignés. Il désirait fortement que toutes les écoles de garçons soient confiées aux frères des Écoles chrétiennes et celles des filles aux soeurs de la congrégation de Notre-Dame.

Le soin des malades :

Malgré toutes les précautions, le choléra se déclare à Montréal au début de juin 1832. Sa progression fut fulgurante : le 15 juin, Montréal fait face à 1200 cas et le 26 juin à 3384 cas mortels. Nuit et jour, les curés se rendent dans les familles affligées par la maladie et apportent le secours de la religion. Mercredi, 6 février 1833, est désigné jour d'action de grâces pour la fin de l’épidémie de choléra. Ainsi, le clergé s’implique directement lorsqu’il y a une grave crise.

Le gouvernement allouait certaines sommes aux hôpitaux dirigés par des religieuses. À Saint-Hyacinthe, c’est le curé, Édouard Crevier, qui fonde l’Hôtel-Dieu en 1840. Cette institution sera dirigée par les soeurs grises de Montréal.

Les pauvres et les déshérités :

En 1784, on crée à Québec un fond pour venir en aide aux pauvres touchés par la maladie, le curé en est l’administrateur. Une équipe de laïcs recueillent les dons. Il fallait obtenir un certificat d’indigence signé par le curé de la paroisse pour avoir droit à cette aide. À ces dons ponctuels, il faut ajouter la guignolée effectuée dans la soirée du 31 décembre par une bande de joyeux lurons. Les évêques prêchent le partage entre les mieux nantis et les pauvres d’une paroisse en assurant à chacun les grains nécessaires aux semences du printemps. Dans certains cas exceptionnels, on utilise les revenus de la fabrique pour venir en aide aux pauvres avec l'autorisation spéciale de l’évêque.

La crise agricole de 1837 et les difficultés financières des fabriques

On prend d’intéressantes initiatives. En effet, grâce aux sulpiciens, on réunit des citoyens responsables qui acceptent de secourir les pauvres durant l’hiver. Au moyen d’une souscription, on paie les indigents qui acceptent de casser la pierre fournie par les magistrats pour macadamiser les rues. De 100 à 200 personnes viennent quotidiennement au chantier. Ce sont donc des initiatives sporadiques qui sont organisées pour lutter contre la pauvreté. Rarement, ces initiatives sont structurées et planifiées.

Une pastorale de bienfaisance apparaît, dont les sulpiciens et le séminaire de Québec sont les initiateurs. Les sulpiciens vont créer un orphelinat qui est confié aux soeurs grises. Les curés de paroisse se chargent souvent de trouver des familles pour accueillir les orphelins. Il y a plusieurs créations d’associations de dames de charité. À Saint-Jean, l’oeuvre d’Émilie Tavernier prend de l’ampleur. Les bazars, les quêtes et les dons sont des sources de revenus. Cette oeuvre aboutit à la fondation des soeurs de la Charité de la Providence. Il y a cependant des délaissés : les esclaves (304 en 1784, la plupart des Amérindiens) dont le statut fut aboli en 1833, sont traités comme des domestiques. D’autre part, les prostituées désireuses de se convertir sont l’objet d’aide et d’assistance. En général, l’aide financière apportée aux personnes dans le besoin se limitait aux défavorisés du Bas-Canada et à quelques missionnaires des autres provinces.

La question des Irlandais ou un élan de solidarité des Canadiens.

Mgr Plessis invite, en 1820, les curés du district de Québec à accueillir dans chacune de leurs paroisses une famille de réfugiés irlandais catholiques. À Montréal, toute personne intéressée à engager des immigrants des deux sexes comme domestiques s’adresse aux sulpiciens. De nombreux immigrants arrivent aux ports de Québec et de Montréal : 51 000 en 1832 et entre 12 000 et 30 000 les années suivantes. Plusieurs d’entre eux ( les Irlandais en particulier ) s’engagent là où ils peuvent, par exemple, pour creuser des canaux. Les conditions de logement et de travail sont souvent inhumaines. En somme, ce sont les Canadiens qui doivent s’occuper des immigrants envoyés au Canada par les lordsland ( grands propriétaires terriens ) d’Irlande.

L’Église catholique s'applique aussi à assister les Canadiens qui vont s’installer dans les townships peuplés majoritairement de Britanniques et de loyalistes. En 1844, les Canadiens forment 30 % de la population de cette région.

Les missionnaires et les Amérindiens

Les évêques veulent recruter des prêtres irlandais pour leurs fidèles irlandais. La tâche de ces missionnaires était de prêcher, de confesser de baptiser, bénir les mariages voir à faire bâtir une chapelle et un logement qui servirait, le cas échéant, d’école. En 1838, Mgr Lartigue nomme une équipe de quatre prêtres qui parcourent les townships.

Les jésuites et les sulpiciens continuent à s’occuper des Amérindiens. Les premiers à Kahnawake et Tadoussac et les seconds au Lac des Deux Montagnes. Mgr Briand, en août 1767, menace les Iroquois de retirer les missionnaires si l’adultère, l’ivrognerie et les batailles continuent. Il semble que ce langage direct porta fruit. Les évêques en général aiment les Amérindiens et sont indulgents à leur égard. Il y avait plusieurs façons de s’occuper d’eux. Pour les sédentaires, on demeurait parmi eux. Les nomades sont parfois accueillis par certaines paroisses comme Maskinongé, Trois-Rivières et des paroisses de la Beauce. Une autre façon consiste à les rencontrer puisqu'ils viennent régulièrement au fleuve à Mingan, Sept-Îles, Tadoussac et Godbout.

Le travail chez les sédentaires :

Il arrive que les Amérindiens se plaignent du travail du pasteur qui ne veut pas apprendre la langue indigène. Il semble que pour plusieurs prêtres, s’occuper d’un village indien se résumait à la célébration d’une messe hebdomadaire. Souvent, la patience fait défaut, ce qui amène parfois des changements de missionnaires. Certains curés, comme le curé Marcoux, prennent fait et cause pour les Amérindiens. Ce dernier demande aux autorités anglaises de céder un terrain promis aux Iroquois. Le missionnaire emploie des termes durs face aux autorités anglaises, ce qui cause des malaises entre le clergé et le gouverneur anglais.

Les expéditions anglaises :

Les missionnaires partaient avec un autel portatif, les saintes huiles, de l’eau baptismale, des hosties, des chapelets et des catéchismes. C’est la compagnie de la traite des fourrures qui assurait le transport. Deux Amérindiens accompagnaient le prêtre comme interprètes, servants de messe, témoins aux mariages, etc. Le prêtre entendait les confessions, bénissait les mariages et repartait vers un autre poste. La sobriété exceptée, les prêtres sont généralement satisfaits de la conduite des Amérindiens.

L’immoralité :

L’ivrognerie est l’un des principaux problèmes chez les Amérindiens. Malgré toutes les promesses, le rhum coulait à flot.

Les Amérindiens se réunissent par petits groupes et se soûlent. L’impudicité qui s’ensuit mène à l’adultère. À ce point de vue, les commis blancs et les engagés sont aussi condamnés par l’Église. Les bals et les danses nocturnes sont également interdits par le clergé. Souvent, les situations conjugales sont complexes surtout lorsqu’il y a mariage entre Blancs et Amérindiens. Les Blancs doivent demander des dispenses pour ces mariages. Parfois, les sulpiciens s'opposent aux mariages mixtes, tandis que Mgr Lartigue se montre plus favorable à de telles unions.

Mgr Plessis favorise l’usage des langues autochtones, non pas durant les messes, mais pendant les vêpres et au Saint-Sacrement. Un petit catéchisme paraît en 1817. On rédige une grammaire et un dictionnaire en langue iroquoise.

En 1811, les autorités britanniques donnent la consigne de retirer les missionnaires catholiques auprès des indigènes pour les remplacer par des missionnaires anglicans.

La subsistance des missionnaires :

La subsistance des missionnaires pose des problèmes aux Blancs et aux Amérindiens. Comme les communautés religieuses avaient été remplacées par des prêtres diocésains, la situation comporte des problèmes. Les Amérindiens comptent sur les subventions du gouvernement. Cependant, les Iroquois cherchent à se faire attribuer la seigneurie du Lac des Deux Montagnes, propriété des sulpiciens, même si les Algonquins s’y opposent. On demande aux Amérindiens de payer une dîme en nature comme des poissons et des peaux de bêtes. Les missionnaires vivent souvent maigrement.

En 1779 à Québec, l’évêque met sur pied une bibliothèque, mais aucun livre qu’on pouvait y trouver ne devait être contraire à la religion et aux bonnes moeurs. Le clergé est sensibilisé à la possibilité d’utiliser les journaux pour y faire connaître l’Église. Mgr Lartigue, pour sa part, ne veut pas que l’Église s’associe aux journaux. À Québec, l’évêque est moins rébarbatif à l’usage des journaux.

Le triangle de la monarchie-agriculture-catholicisme apparaît apte à garantir l’ordre et la paix. Lorsqu’on connaît le petit nombre de catholiques qui savait lire et qui avait les moyens pour s’adonner à la lecture des journaux et des livres, on comprendra le peu d’attention apporté à ces moyens de communication.

La liturgie et les sacrements:

Le baptême :

De nombreux bébés étaient ondoyés avant d’être baptisés. C’était le cas des enfants malades. À certains endroits éloignés, c’est un laïc qui remplit ce ministère. Ordinairement, le baptême a lieu au baptistère situé en arrière de l’église. En hiver, le baptême était célébré dans la sacristie, l’église n’étant souvent pas chauffée. Les bébés des concubins, spécialement lorsqu’un des parents n’est pas catholique, n'étaient baptisés qu’avec la permission de l’évêque. Dans le cas de mariage mixte, on ne baptisait que les seuls enfants du même sexe que le parent catholique.

La première communion :

En général, cette célébration avait lieu après quelques mois de préparation durant l’été. On attendait parfois la fin des récoltes pour entamer la préparation qui incluait la confession de ses fautes. Parfois, le nombre de communiants étant élevé, on permettait à de jeunes adultes qui n’avaient pas été formés auparavant de se joindre au groupe. Ainsi, dans certaines paroisses, les curés devaient confesser durant plusieurs jours les futurs communiants. La communion solennelle n’était pas généralisée.

La confirmation :

L’évêque est le seul célébrant ordinaire de la confirmation qui coïncide avec les visites pastorales. Généralement, elle se déroulait tous les cinq ans et s’adressant à de nombreux jeunes à la fois. Lorsque l’évêque était malade, les confirmations cessaient ce qui laissait une lourde tâche au successeur. Ainsi, durant les quatre premières années de son épiscopat, Mgr Lartigue confirma 2200 personnes. On demandait une préparation de quelques semaines avant de pouvoir recevoir ce sacrement. La cérémonie se déroulait avec beaucoup de solennité.

La confession :

Le prêtre entendait la confession à l’église particulièrement pendant l’Avent ou à l’occasion de Pâques. Les curés pouvaient confesser jusqu’à huit heures par jour. Ils interrogeaient les pénitents sur divers points de leur foi et leur donnaient des conseils. Ainsi, l’Église pendant trois siècles encouragea fortement les nombreuses maternités. Malheur à ceux qui allaient à l’encontre de cette politique de l’Église. On invitait les adultes à se confesser une fois par mois. Les gens se confessaient au même prêtre et parfois préféraient le curé d’une paroisse voisine.

L'excommunication et les pénitences :

L’excommunication était un geste grave et rare. Il était ordonné en cas de liens incestueux par exemple. Les excommuniés, dûment informés devant témoins, sont privés de tout lien avec les fidèles et livrés au joug de Satan. Avant de réintégrer l’Église, le pénitent devait faire amende honorable, par exemple, en se présentant à la grand-messe du dimanche tête nue les mains jointes en présence de toute la foule des fidèles. Le curé pouvait lui ordonner alors de ne manger que du pain et boire de l’eau tous les vendredis pendant un an. De plus, il était tenu d’assister à toutes les messes du dimanche et aux vêpres pendant un an.

On imposait des pénitences publiques aussi souvent que le confesseur le jugeait à propos. Souvent, ces peines consistaient en des séances d’humiliation publiques qui avaient lieu avant ou pendant la grand-messe du dimanche. Graduellement, ces pénitences publiques furent changées en pénitences privées. Vers 1830, ce genre de pénitences publiques est pratiquement disparu.

Les funérailles :

Les défunts étaient exposés sur les planches dans la famille pendant quelques jours. Les funérailles pouvaient avoir lieu tous les jours, même le dimanche. On ne chantait qu’un libera quand il s’agissait d’enfants et d’adultes incapables de défrayer les funérailles. On pouvait refuser la sépulture ecclésiastique si on n’était pas sûr de la bonne foi des gens, par exemple de quelqu'un qui n’aurait pas fait ses « Pâques » ou d’un ivrogne invétéré. En cas de suicide, il n’y avait pas de sépulture non plus. Mais vers 1830, l’Église adoucit graduellement ses exigences en donnant le bénéfice du doute au défunt.

Le mariage :

L’institution du mariage continue d’être encadrée sur le plan civil et religieux. Les curés demeurent les officiers de l’État tout en étant représentants de l’Église. Pour se marier, le marié devait avoir 14 ans et la mariée 12 ans. Cependant, on atteignait la majorité à 21 ans, le mariage nécessitant le consentement des parents pour les mariés mineurs. On insistait pour que les nouveaux mariés aient fait la première communion. On demandait aux immigrés d’avoir un certificat de liberté matrimoniale de leur pays d’origine. À défaut de tel certificat, on avait recours aux trois publications à l’église. Pour les Blancs habitant avec des Amérindiennes de façon temporaire, on présumait de leur liberté matrimoniale.

Les empêchements de mariage :

Quiquonque était au courant d’un empêchement devait le révéler au curé. Les empêchements les plus fréquents concernaient la consanguinité. Il fallait éviter des mariages entre personnes de souche commune et même de lignes intermédiaires. On accordait avec peine des dispenses entre cousins germains. Certains, devant la lenteur de l’Église pour obtenir une dispense, se présentaient devant un pasteur protestant. D’autres cohabitaient sans être mariés, ce qui causait un scandale. Ainsi, l’évêque accordait plus facilement une dispense si une jeune fille avait plus de 24 ans. Souvent, des parents du troisième degré se mariaient sans révéler leur parenté. En fait, les évêques cherchaient à éviter des mariages par des personnes liées au deuxième degré. On avait tendance à accorder des dispenses aux seuls couples mariés chez le pasteur protestant ou qui s’étaient mariés à la gaumine. La nullité du mariage n’était accordée qu’en cas d’impuissance. On enquêtait et le délégué de l’évêque se faisait accompagner d'un magistrat, d’une sage-femme et d’un médecin pour constater les faits.

Le prêtre et la validité des mariages :

Pour être valide, le mariage devait se faire en la présence du curé ou d’un prêtre délégué. Les Canadiens utilisèrent toutes sortes de moyens pour se marier : un couple entre à l’église durant une cérémonie de mariage et répond à voix basse aux questions posées par le prêtre en présence de deux témoins; ou encore, un dimanche, pendant la lecture de l’évangile et en présence de plusieurs personnes qui peuvent témoigner, ils se donnent leur consentement mutuel. Pour le mariage à la gaumine, forme de mariage qui fut très imployée sous le Régime français, les futurs mariés se rendaient à la messe avec leurs témoins et à l’instant où le célébrant se retournait pour bénir l’assistance ils se levaient et déclaraient se prendre pour mari et femme. Pour d’autres couples, l’échange se faisait à la consécration en présence de deux témoins. Certains couples se rendaient devant un juge du Haut-Canada ou des États-Unis.

À la suite d’un mariage civil, il suffisait pour régulariser la situation de confesser les conjoints, de leur donner la communion et de les bénir.

Les mariages mixtes :

Mgr Denault fut le premier à obtenir de Rome le pouvoir de permettre aux prêtres de bénir des mariages mixtes. Quand un couple mixte demandait l’autorisation de se marier, généralement la réponse de l’évêque disait que cela était impossible à moins que la partie protestante embrasse la foi catholique. Mgr Signay se résigna, en 1839, à demander une autorisation spéciale à Rome. Dorénavant, on pourrait autoriser un mariage dans la mesure que la partie protestante jure de laisser liberté de religion au conjoint et promette que les enfants seraient élevés dans la foi catholique. On reconnaissait de facto la validité des mariages mixtes faits devant un pasteur protestant.

Toute dispense de ban et d’empêchements était accordée en retour d’une taxe correspondante à la faveur demandée. Ainsi, les montants d’argent exigés limitaient les demandes de dispense. Ces amendes étaient considérées par les Canadiens comme un moyen pour l’Église de faire de l’argent. Cependant, les montants demandés pouvaient varier selon les revenus de la personne. Parfois, ce n’est pas l’évêque qui touchait le montant des amendes, mais les pauvres de la paroisse ou des communautés religieuses.

Pour les mariages, il était coutumier de demander un notaire pour rédiger un contrat. Dans certains cas, les missionnaires rendaient ce service et par la suite on déposait l’acte chez un notaire. Ces conventions comportaient la mise en commun des biens meubles et immeubles ainsi que le transfert au survivant à moins d’un partage avec les enfants vivants.

Les mariages n’avaient pas lieu en période pénitentielle ni à l’époque des grandes fêtes chrétiennes, c’est-à-dire de l’Avent à l’Épiphanie ainsi que du mercredi des Cendres jusqu’au dimanche de la Quasimodo. Les lundis ou le mardis étaient les jours de la semaine les plus utilisés à la suggestion même de l’évêque. Généralement, les mariages avaient lieu le matin à cause du jeûne eucharistique. Certains mariages plus secrets étaient célébrés l’après-midi, le soir ou très tôt le matin.

Le jour du mariage, le marié se rendait à la maison de sa future épouse où les parents et les amis sont déjà assemblés. Vers sept heures, les voitures se dirigent vers l’église avec les témoins et les invités. Le témoin est généralement le père du marié ou de la mariée.

Lorsque des enfants sont nés avant le mariage, la cérémonie comporte une oraison en vue de leur légitimation. Le tout est suivi de la signature des registres. Les noces se déroulent à la maison paternelle de la mariée. Après le repas en commun, la danse ouverte par le nouveau couple suit et dure toute la nuit. Le lendemain, les convives accompagnent le nouveau couple à leur demeure.

La pratique religieuse et les dévotions

Les dimanches et fêtes :

Pour tout catholique, le dimanche et les jours de fête sont consacrés au Seigneur. Les fidèles devaient assister à la messe puis aux vêpres l’après-midi. En hiver, les vêpres avaient lieu presque tout de suite après la messe. Étant donné le manque de prêtres, la messe était célébrée toutes les deux ou trois semaines dans plusieurs dessertes et paroisses. Les prêtres se préoccupaient de trouver dans les paroisses où ils se rendaient une personne capable de présider à la prière des fidèles qui allaient au lieu de culte.

Le respect du dimanche fit l’objet d’une ordonnance au début du régime anglais. Tout transport était interrompu, tout lieu de divertissement public fermé et rien ne devait être vendu.

À la campagne, le respect du dimanche et des fêtes n’était pas réglementé. Cependant, diverses pratiques se répandent au début du XIXe siècle : les promenades par eau et terre, le travail dans les moulins, les ventes coutumières dans les villages, excepté durant les offices religieux, sont tolérés. Les cabaretiers ouvrent leurs portes un peu partout. Les hommes développent l’habitude de se tenir aux portes de l’église en y passant presque tout le temps de l’office. Une loi est même passée en 1808, obligeant les marguilliers à maintenir le bon ordre autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’église. Par contre, chose curieuse, cette loi ne fut pas appliquée, certaines coutumes étant difficiles à faire disparaître de notre décor culturel.

Les fêtes d’obligation :

Le nombre de fêtes d’obligation avait été réduit de trente-sept à vingt en 1744. En 1791, Mgr Hubert ne conserve que sept fêtes d’obligation, les treize autres devenant fêtes de dévotion. C’est ainsi que l’habitude se répandit de célébrer les fêtes patronales le dimanche après la Toussaint. Les habituels fêtards ne pouvaient plus être des causes de désordre, car, selon la coutume, chacun aimait fêter dans les paroisses voisines lors de la fête patronale.

La messe de minuit :

La messe de minuit fut l’occasion également d’ivrognerie à tel point que plusieurs curés obtinrent de leur évêque la permission de la supprimer. Mais, les fidèles insistèrent pour rétablir les messes de minuit dans leurs paroisses respectives. On exigea que les propriétaires de cantines et d’auberges ferment leurs débits de boisson, ce qui était un gage d’un meilleur comportement des fidèles.

Le carême et Pâques :

Depuis l’imposition des cendres le premier mercredi du carême, le jeûne et l'abstinence étaient exigés comme signes de sacrifices pour tous les Canadiens catholiques. Cependant, ils furent très nombreux à se dispenser du jeûne et de l’abstinence, surtout dans les lieux de colonisation. Dans plusieurs endroits, on était astreint au jeûne par la pauvreté.

La communion pascale était précédée par la confession de ses fautes et était l’objet d’une liste dressée par chaque curé. Ceux qui refusaient de faire leurs « Pâques » étaient généralement des concubins et des paroissiens qui refusaient de payer leurs dîmes. Pour faire leurs « Pâques » les catholiques avaient du dimanche des Rameaux à la Quasimodo. À cause du mauvais état des routes, on pouvait obtenir une extension dans certaines paroisses. Tout catholique devait faire sa communion pascale dans sa paroisse alors que le sacrement du pardon pouvait être fait ailleurs. Dans un tel cas, le curé pouvait exiger un billet de confession.

La Fête-Dieu :

C’était la grande fête de l’année, tout au moins pour sa démonstration extérieure. La procession solennelle de l’église au reposoir se faisait dans tous les villages à la suite de la grand-messe. On y retrouvait les carabiniers, les membres de toutes les congrégations religieuses, les enfants habillés en ange qui défilaient dans les rues avec l’encens et les fleurs jetées durant le passage de l’ostensoir. Le long du parcours, beaucoup de citoyens, même des protestants, posaient des guirlandes. On érigeait les reposoirs devant une maison privée. Pour les propriétaires de cette maison, c’était tout un honneur que de recevoir le Saint-Sacrement.

Le pain bénit :

Le partage du pain bénit était de rigueur aux messes du dimanche et surtout aux jours de fête. Sa bénédiction avait lieu au Gloria. Ensuite, le bedeau l’apportait à la sacristie où on le partageait en morceaux, réservant le plus gros à celui qui fournissait le pain. Le pain était apporté à la maison pour les membres de la famille qui n’assistaient pas à la messe. Certains seigneurs exigeaient que le pain bénit leur fût présenté sur un plat. De gros morceaux étaient donnés à certains privilégiés comme les marguilliers, capitaines de milice et seigneurs. Certains propriétaires demandaient d’être exemptés de l’obligation de fournir le pain bénit, bien qu’un refus de le faire puisse être puni par la loi.

Les chantres :

Les chantres ont toujours eu une place privilégiée dans les célébrations religieuses. Contrairement à ce qui se pratiquait en France, ils ne sont pas payés bien qu’il arrive parfois qu’on organise une quête spéciale pour eux. Pour les sépultures, les chantres sont payés par les familles concernées. La fabrique engageait un maître-chantre pour diriger la chorale et s’occuper du chant des messes quotidiennes. Souvent, c’est le maître d’école qui occupe cette fonction ou encore le notaire du village. Généralement, lors des grands-messes, les femmes touchaient l’orgue et quelques fois devenaient chantres. Selon les critiques du temps, la qualité du chant n’était pas toujours au rendez-vous.

Les registres :

L’habitude de rédiger les registres de baptêmes, de mariages et de sépultures se poursuivit sous le Régime anglais comme sous le Régime français. Chaque année, au début de janvier, le curé remettait un exemplaire au greffier de leur district. Annuellement, les registres ecclésiastiques et religieux devaient être authentifiés par un juge. L’État sauvait beaucoup d’argent en se servant des pasteurs religieux catholiques, protestants et juifs pour faire le travail d’un officier civil.

Les visites pastorales :

La visite pastorale était un événement qui se produisait rarement. Les hommes et les jeunes gens montés à cheval allaient à la rencontre de l’évêque d’une paroisse à l’autre, pendant que les femmes et les enfants bordaient le chemin sur son passage dans l’attente de sa bénédiction. L’évêque faisait tout pour revivifier la foi des paroissiens. Il s’enquerrait du nombre de communiants, des scandales ou abus du milieu et faisait une vérification des finances en présence des marguilliers. De plus, il faisait la rencontre de paroissiens ayant des problèmes particuliers. Le tout se terminait par une messe solennelle et la confirmation. L’évêque passait d’une paroisse à l’autre pendant quelques semaines. D'habitude, il demeurait trois jours en visite pastorale et insérait au milieu des célébrations une ou quelques conférences spirituelles. Dans chaque paroisse, l’évêque s’informait pour savoir si les recommandations faites lors de sa dernière visite avaient été suivies.

Les prières publiques :

Le recours aux prières publiques est fréquent chez les agriculteurs. Il s’agissait souvent d’une grand-messe suivie d’une procession en pleine semaine pour demander une température clémente pour les récoltes. L’évêque se réservait la permission des prières publiques, lors des calamités. Il refusait rarement une telle demande. Quand le fléau lui apparaissait moins important, il proposait la procession des Rogations et la bénédiction annuelle des grains. On suivait à la lettre les prescriptions de l’évêque sur le jeûne, l’abstinence, la pénitence et les processions souvent en la présence des reliques du saint patron de la paroisse. Généralement, les cataclysmes donnent lieu à des supplications spéciales.

Les croix du chemin et le chemin de croix :

C’est à partir de 1740, sous l’instigation de François-Xavier Regnard Duplessis que se répandit la coutume des croix du chemin. En moins de dix ans, chaque paroisse en comptait deux ou trois le long du Saint-Laurent. L’évêque insistait pour que ces croix soient entretenues correctement.

C’est avec Mgr Duplessis que cette coutume de Belgique est diffusée par les franciscains aux XVIIe et XVIIIe siècles et qu’elle se répandit en Nouvelle-France.

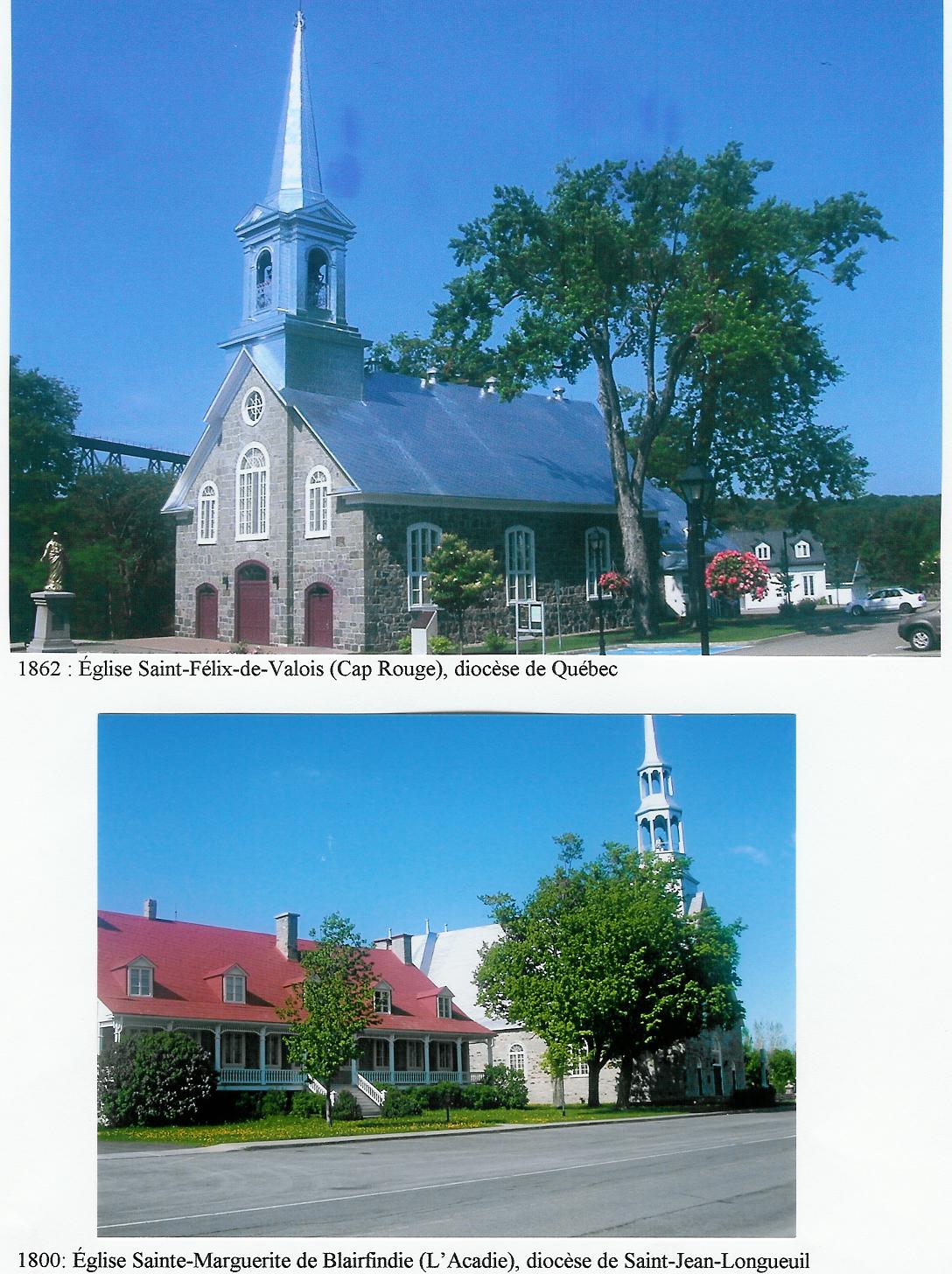

En 1822, l’évêque de Québec se déclara prêt à recevoir les demandes en ce sens à condition qu’on disposât d’un terrain et d’un local propre à cette dévotion. Cela demandait un terrain assez vaste, une clôture, des croix ou des petites chapelles représentant chaque station. Rapidement, on demanda la permission de faire un chemin de croix à l’intérieur des églises à cause de notre rude climat hivernal. La demande pour un tel projet faisait l’objet d’une pétition signée par au moins une quarantaine de personnes. En 1837, quelques 77 paroissiens de la paroisse Sainte-Marguerite de Blairfindie font une demande dont ils attendent beaucoup de bien « de quoi satisfaire les dettes envers les âmes du purgatoire, une source intarissable de grâces », disent-ils dans une lettre à l'évêque.

Le salut au saint sacrement :

Un des traits particuliers pour la célébration du culte chez les Canadiens était le salut au saint sacrement. Cette pratique s’était généralisée en France au XVIIe siècle. Le règlement en prévoit un par mois. Les fidèles ont donc le salut au saint sacrement et les vêpres en plus de la messe dominicale. Le salut au saint sacrement se fit surtout dans les collèges et couvents. Une autre dévotion issue de cette pratique religieuse sont les Quarante heures. Cette dévotion particulière se déroulait pendant deux jours en présence du saint sacrement. Les fidèles se relayaient jours et nuits pour prier devant le saint sacrement exposé. Cette dévotion était accordée par l’évêque qu’à certaines conditions comme l’assurance d’une bonne participation des fidèles. L’essentiel de cette dévotion consistait en l’obtention d’une indulgence plénière par la réalisation de divers gestes comme la confession et la communion. Les retraites commencent à être organisées dans quelques paroisses. Mais ce n’est qu’après la visite de Mgr Forbin-Janson, évêque français en exil, en 1840-1841, que cette forme de culte prit son envol.

Les indulgences :

Les indulgences plénières se distinguent des indulgences partielles. Les unes et les autres sont puisées dans le trésor spirituel de l’Église. Une fois la confession faite, les pénitents sont redevables envers la justice divine. Parmi les moyens d’expier cette peine, il y a les indulgences. L’indulgence plénière remet totalement la peine, tandis que, comme son nom l’indique, l’indulgence partielle remet seulement une partie de la peine. Pour l’indulgence plénière, il fallait se confesser, communier et visiter une église. Les indulgences partielles exigeaient une prière. La collation des indulgences relevait du pape.

L’usage des indulgences fut restreint vers 1825. C’est l’évêque qui retransmettait les indulgences.

La dévotion aux saints et saintes :

La dévotion à Sainte-Anne s’exprimait entre autres par des processions. C’était une dévotion bien développée chez les Canadiens. Une nouvelle dévotion qui se répandit lentement est celle de la neuvaine à Saint-François-Xavier. Une messe le matin était suivie en après-midi par des prières. Le soir, un sermon terminait la journée. Une autre façon se développe à savoir les dix vendredis de Saint-François-Xavier. En utilisant, les prières de la neuvaine on répartissait le tout sur dix vendredis consécutifs. D’autres saints faisaient l'objet d'un culte particulier comme le bienheureux Alphonse de Ligourie, Saint-Augustin, etc.

Les superstitions :

Comme aujourd'hui, elles couraient dans la population de l'époque. Ainsi, une femme, qui désirait savoir si son mari absent était bien vivant, mettait un morceau de gâteau en observation et si ce dernier pourrissait en partie ou en totalité il était considéré comme mort ou blessé. Des tireurs de cartes prétendaient indiquer où se trouvaient des objets volés. Comme aujourd’hui, il y avait une clientèle pour ce genre de manifestations parapsychologiques.

Les oeuvres d’art :

Philippe Desjardins, qui avait exercé son ministère sacerdotal à Québec de 1793 à 1802, acheta à son retour en France de nombreux tableaux arrachés des monastères des couvents et des églises. Une centaine de ces oeuvres furent envoyés à son frère, chapelain de l’Hôtel-Dieu à Québec pour qu’il les vende aux fabriques ou à d’autres institutions religieuses. Les premiers clients furent le séminaire et la cathédrale de Québec et quelques paroisses. Cependant, les fabriques ne pouvaient afficher des tableaux sans la permission de l’évêque. Ainsi, on ne tolérait pas la nudité. Certains tableaux durent même être retouchés à la demande de l’évêque.

Le protestantisme et son impact au Canada français

Au début, il y a un sentiment contradictoire. Des églises servent de lieux de culte aux anglicans avec ou sans l’avis du curé. Les autorités britanniques interviennent dans le domaine religieux et tentent d’imposer leur point de vue, mais l’Église catholique résiste. Les Canadiens dans leur ensemble semblent indifférents relativement au protestantisme et à l’anglicanisme. Cependant, il arrive que des jeunes filles abjurent leur foi pour se marier avec des Anglais.

Un plan est dressé en 1789 pour affaiblir la religion catholique. Il vise à miner le papisme par les mariages mixtes, éliminer les Français du clergé pour mieux contrôler les Canadiens, susciter la division parmi les prêtres. Avec les années, la tension et la méfiance remplacent la courtoisie initiale. En 1815, aucune église catholique ne servait de lieu de culte à l’Église anglicane sans l’ordre du commandant des forces armées. Dans un tel cas, le saint sacrement était amené dans la sacristie. Les catholiques n’entraient ni dans une église, ni dans un cimetière de protestants.

De nombreux anglicans et protestants se convertirent à l’Église catholique romaine. L’abjuration se faisait secrètement avec deux témoins en plus du curé. La plupart du temps, il s’agissait de jeunes hommes désireux d’entrer en religion ou de se marier à une catholique. L'évêque s’opposait à toute sollicitation. Les procédures de l’abjuration consistaient à vérifier la compréhension de la foi catholique et de ses principales croyances, lui conférer le baptême sous condition et accueillir son abjuration. De 1760 à 1840, il y eut près de 500 abjurations. Mais, vers 1839, Mgr Bourget demande à son clergé de ne pas faire trop d’éclat afin de ne pas ameuter les protestants.

Les danses :

La période la plus mondaine de l’année s’étendait de l’Épiphanie jusqu’au mercredi des Cendres. Durant la période du carnaval, la danse était fort répandue. Même dans certains collèges les élèves et les régents s’amusaient fermement dans les gigues et contredanses. Mgr Plessis déclare que les danses sont toujours nuisibles aux bonnes moeurs.

On désirait donc exclure les danses dans la vie sociale des paroisses, mais dans les faits on les tolérait. On défendait aux prêtres d’assister à des veillés où la danse était au programme. Enfin, la tolérance s’installe et on les permet, à la condition que les parents assistent à de telles veillées.

Le concubinage et le divorce :

Les unions adultères étaient bannies. Les conséquences civiles étaient graves : mariage impossible, enfants illégitimes sur le plan religieux et la damnation éternelle. Si le couple ne mettait pas fin à cette union, le curé accompagné d’un notaire, d’un capitaine de milice et de marguilliers allait porter une sommation juridique de séparation. Les concubins ne résistaient pas longtemps à la pression ecclésiastique et civile. Ils se sentaient vite marginaux surtout dans les campagnes et rentraient dans le rang par une contrition publique.

Le divorce était rare. Civilement, on pouvait obtenir le divorce pour cause d’adultère. La cour recevait l’accusation d’un homme, mais pas celle d’une femme. Le plus souvent, on recourait à la séparation qui était acceptée pour certains cas graves par les curés.

L’ivrognerie :

Le gouverneur accordait une licence d'alcool seulement si le curé la trouvait nécessaire et s'assurait que les propriétaires étaient de bons chrétiens. L’évêque demandait aux curés de faire leur devoir, mais en douce. Les curés surveillaient de près les cantines. Ils privaient de leurs « Pâques » les vendeurs d’eau-de-vie aux Amérindiens et leur refusaient la sépulture ecclésiastique. Mgr Lartigue demanda aux autorités civiles de voter une loi pour combattre l’ivrognerie. Ainsi, on proposa de lutter contre les cabaretiers qui servaient de l’alcool durant les services divins d'une façon originale en permettant aux consommateurs de quitter les cabarets sans payer. Toutefois, il était difficile de contrôler la fréquentation de ces « lieux de perdition ».

Le charivari :

Une amusante (ou déplaisante selon le cas) coutume s’est maintenue jusque vers 1840. À l’occasion d’un mariage sortant de l’ordinaire, les habitants du village où demeurait le nouveau couple se réunissaient pour faire le charivari.

Ce tapage avait lieu le soir. Portant des masques et utilisant bruyamment des chaudières, des trompettes des casseroles, on demandait de l’argent pour les pauvres. Faute d’argent, le charivari se poursuivait pendant quelques heures. Parfois, on exagérait et le charivari donnait lieu à des injures ordurières, des chants funèbres, etc. Les curés intervenaient contre la tenue de tels évènements en refusant même l’absolution aux coupables jusqu'à ce qu’ils rendent l’argent.

Dans l’ensemble, il ressort un souci disciplinaire de la part de l’Église. On invitait les curés devant tous ces débordements à se montrer patients en leur conseillant d’éviter les invectives durant les sermons.